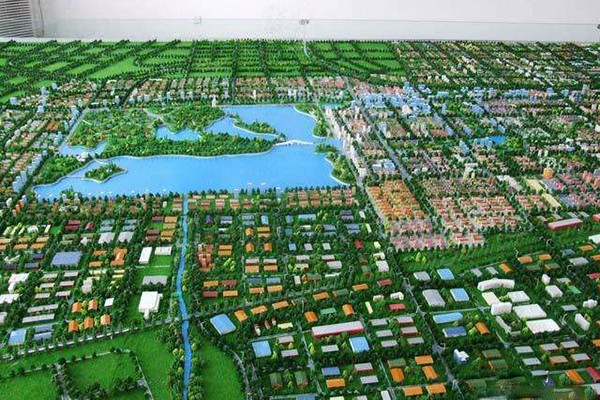

在城市规划的宏大叙事中,沙盘模型是连接抽象图纸与具象空间的重要桥梁。它以微缩的形态,将城市的交络、建筑集群、生态绿地等元素浓缩于一方平台之上,不仅是规划者推敲方案、优化布局的专业工具,更是向公众展示城市未来愿景、凝聚社会共识的视觉载体。从古代战争中的军事沙盘演变至今,现代城市规划沙盘模型已发展成为融合艺术设计、材料科学与数字技术的综合创作,每一座模型的诞生,都是一次对城市未来的精细描摹。

一、制作前的筹备:让数据成为模型的骨架

城市规划沙盘模型的科学性,始于前期严谨的资料收集与方案梳理。这一阶段如同为模型 “打地基”,直接决定后续制作的度与表现力。规划团队需首先获取项目区域的基础地理数据,包括 1:500 至 1:2000 的地形图、航拍影像图以及地下管线分布图,这些数据是确定模型比例、地形起伏的核心依据。例如,在制作山地城市沙盘时,需依据等高线数据还原山体坡度、山谷走向,避免因地形误差导致规划方案与实际环境脱节。

同时,规划方案的细化解读也至关重要。制作团队需与规划师深度沟通,明确模型需重点突出的内容 —— 是展示城市核心商务区的建筑风貌,还是强调海绵城市的雨水循环系统?不同的展示重点,将直接影响后续材料选择与制作工艺。此外,模型比例的确定需兼顾实用性与观赏性:若用于宏观规划汇报,常用 1:10000 至 1:50000 的小比例,以呈现城市整体格局;若聚焦某一重点片区,则多采用 1:500 至 1:2000 的大比例,便于展现建筑细节与空间关系。

二、分阶段制作:从雏形到精雕的匠心之旅

城市规划沙盘模型的制作是一个层层递进的过程,需经过地形塑造、建筑与设施制作、景观营造三大核心环节,每一步都需融入匠心与。

地形塑造是模型的基础,需根据地形图还原地貌特征。首先在木质或泡沫基板上绘制坐标网格,确保与图纸比例一致;随后采用泡沫板、石膏或 3D 打印材料堆叠出地形起伏,如山脉、丘陵、河流等;通过打磨、上色处理,使地形纹理更接近真实 —— 平原区域多采用浅棕色哑光涂料,河流则以蓝色透明树脂模拟水体流动感,湿地部分还可点缀绿色绒毛材质,增强视觉层次。

建筑与设施制作是沙盘的 “灵魂”,需兼顾准确性与艺术性。对于标志性建筑,制作团队通常先通过 CAD 软件绘制建筑立面图,再采用激光切割技术将亚克力板、ABS 板切割成建筑构件,随后逐层拼接、粘贴,并通过喷涂不同色号的油漆还原建筑外观质感 —— 玻璃幕墙多用透明亚克力板搭配银色线条,石材外墙则以砂岩纹理的贴纸模拟;而对于普通住宅、商业裙楼等非重点建筑,可采用 3D 打印批量制作,既保证效率,又能维持整体风格统一。此外,交通设施如道路、桥梁、地铁站也需呈现:主干道以灰色亚克力板制作,并用白色线条标注车道分隔线,桥梁采用银色金属丝模拟护栏,地铁站则通过迷你指示灯突出标识。

景观营造则为沙盘注入 “生命力”,需营造人与自然和谐共生的场景。绿化部分,公园、街头绿地多采用不同高度的绿色绒毛草皮,搭配迷你塑料树木(如樟树、松树等按比例缩放),行道树则沿道路两侧均匀排列;水体部分,除河流外,人工湖、景观水池可采用蓝色镜面亚克力板,底部铺设白色碎石模拟水底肌理;公共设施如广场、游乐场则通过迷你座椅、路灯、雕塑等配件点缀,使场景更具生活气息 —— 例如儿童游乐区可放置微型滑梯、秋千模型,广场中央设置小型喷泉装置,这些细节虽小,却能让观者更直观地感受城市空间的使用场景。

三、技术赋能:传统沙盘与数字技术的融合创新

随着数字技术的发展,现代城市规划沙盘模型已突破传统静态展示的局限,实现了 “静态模型 + 动态数字” 的融合呈现,让城市规划方案更具互动性与说服力。

数字投影技术的应用,让静态沙盘 “活” 了起来。通过在沙盘上方安装多台投影仪,将动态影像投射到地形、建筑表面,可模拟城市昼夜更替、季节变化、交通流量等动态场景 —— 白天,投影展示建筑阴影随太阳角度变化的过程,直观呈现建筑间距是否符合采光标准;夜晚,通过灯光投影模拟城市夜景,展示道路照明、建筑灯光秀效果;交通模拟中,还可通过动态车流投影,呈现早晚高峰时段的交通拥堵情况,帮助规划者优化道路设计。此外,投影还能叠加数据信息,如在商业片区投射人口密度、客流量等热力图,在生态区域标注空气质量、植被覆盖率等环境数据,让规划方案的优势与不足一目了然。

物联网技术的融入,实现了沙盘与现实数据的实时联动。部分高端沙盘会在模型中嵌入传感器,如在道路模型中安装压力传感器,当观者用手触摸某一区域时,旁边的显示屏会实时显示该路段的交通流量、通行效率等数据;在建筑模型中植入温度传感器,可模拟不同朝向建筑的室内温度变化,为建筑节能设计提供参考。这种 “触摸交互 + 数据反馈” 的模式,让规划方案不再是抽象的图纸,而是可感知、可量化的动态系统。

VR/AR 技术的结合,则为观者打造了沉浸式体验。观者佩戴 VR 眼镜后,可 “走进” 沙盘模型中的城市空间,以视角感受建筑高度、街道宽度、景观视野等,甚至能模拟从家中窗户眺望公园的场景;而通过 AR 技术,用手机或平板扫描沙盘某一区域,屏幕上会叠加该区域的规划说明、建设时序、未来效果图等信息,实现 “现实模型 + 虚拟信息” 的无缝衔接。这种沉浸式体验,不仅让公众更易理解规划方案,也为规划者收集公众意见提供了更直观的渠道。

四、沙盘的价值与未来:城市规划的 “立体沟通语言”

城市规划沙盘模型的价值,不仅在于展示,更在于沟通与决策。在规划方案评审阶段,沙盘为专家、政府部门提供了直观的讨论载体 —— 通过观察模型中的建筑密度、交通流线、生态廊道布局,专家可快速发现方案中的问题,如某片区建筑过高可能遮挡周边住宅采光,某条道路设计可能导致交通瓶颈,这些问题在图纸上不易察觉,却能在沙盘中一目了然;在公众参与环节,沙盘更是打破了专业壁垒,让普通市民能通过直观的视觉感受,理解城市未来的发展方向,进而提出合理建议,如 “某公园绿地距离社区过远”“某路段缺少人行横道” 等,推动规划方案更贴合民生需求。

展望未来,城市规划沙盘模型将朝着 “更智能、更绿色、更个性化” 的方向发展。在材料方面,环保型材料如可降解塑料、再生木材将逐渐替代传统化工材料,减少制作过程中的环境污染;在技术方面,AI 技术将实现沙盘模型的 “自主优化”—— 通过输入城市人口增长、经济发展等数据,AI 可自动调整模型中的建筑布局、交通网络,为规划者提供多套优化方案;在形式方面,便携式沙盘、数字沙盘 APP 将成为新趋势,方便规划团队在不同场合展示方案,也让公众能通过手机随时查看、互动,真正实现 “人人参与城市规划”。

从一方小小的沙盘,到一座未来城市的缩影,城市规划沙盘模型始终承载着人们对美好生活空间的向往。它不仅是规划师的设计工具,更是城市与市民对话的桥梁,在静态的微缩空间中,勾勒出动态的城市未来,让每一份规划方案都更贴近城市发展的实际需求,更符合市民对幸福生活的期待。